Encyclopédie collaborative en ligne : plateforme numérique où chaque utilisateur peut contribuer, modifier et enrichir les contenus.

Gratuité et accessibilité : la grande majorité de ces encyclopédies sont ouvertes à tous, sans coût d’abonnement.

Richesse de sujets : thèmes généralistes ou spécialisés, actualisation rapide et diversité des points de vue.

Exemple majeur : Wikipédia, lancée en 2001 par Larry Sanger et Jimmy Wales, propose des millions d’articles en plusieurs langues, avec une communauté mondiale de bénévoles.

Critiques et limites : la fiabilité varie selon les sujets ; modération et vérification des sources restent des enjeux centraux.

Alternatives reconnues : Citizendium, Wikiquote, Wiktionary, Wikisource, Wikipédia, et bien d’autres, explorées sur cette sélection.

S’engager comme contributeur : chacun peut améliorer un article, créer de nouveaux sujets ou relire le travail des autres, à condition de respecter des règles de qualité et de citer ses sources.

La diffusion du savoir passe aujourd’hui par des canaux ouverts et dynamiques, où la voix de chacun peut enrichir la connaissance commune. L’émergence fulgurante des encyclopédies collaboratives en ligne a révolutionné l’accès à l’information dans le monde entier, posant de nouveaux standards en matière de partage et de mise à jour des connaissances, tout en soulevant des questions sur la fiabilité et la diversité des sources. De Wikipédia à des projets spécialisés, la contribution collective est devenue un pilier de la culture numérique contemporaine. À travers leurs pages, ce sont des millions de sujets qui sont désormais à portée de clic, consultables sur n’importe quel support numérique et accessibles sans barrière financière. Cependant, cette ouverture n’est pas sans limites : le modèle collaboratif expose inévitablement à des débats quant à la véracité de certains contenus, à l’équilibre des points de vue et à la vigilance nécessaire de chaque lecteur. Comment ces plateformes fonctionnent-elles, et pourquoi Wikipédia s’impose-t-elle comme la référence mondiale ? Ce guide détaillé lève le voile sur les mécanismes, les atouts et les nuances des encyclopédies collaboratives en ligne, et propose des clés pour participer soi-même au mouvement.

Comprendre le fonctionnement d’une encyclopédie collaborative en ligne

Définition d’une encyclopédie collaborative en ligne et ses principes clés

Une encyclopédie collaborative en ligne est avant tout un espace numérique évolutif, centré sur la création, la modification et l’accroissement d’articles par une grande diversité d’utilisateurs. À la différence des ouvrages imprimés classiques, tels que la célèbre Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, ces plateformes se fondent sur la contribution ouverte : toute personne, quel que soit son niveau d’expertise, peut proposer ou améliorer des contenus, du moment que le respect des règles éditoriales est assuré.

Le principe fondamental de ces outils repose sur la collaboration permanente et la mise en commun des compétences du plus grand nombre. Cela conduit à une édition évolutive des articles, permettant de suivre l’actualité ou de corriger rapidement les erreurs signalées par la communauté.

Caractéristiques | Encyclopédie collaborative | Encyclopédie traditionnelle |

|---|---|---|

Mode de contribution | Ouverte à tous | Experts et éditeurs professionnels |

Mise à jour des articles | Instantanée et collective | Périodique, au fil des éditions |

Coût d’accès | Gratuit | Souscription ou achat requis |

Contribution ouverte à tous les publics

Articles constamment enrichis et corrigés

Cet esprit de co-construction redéfinit notre rapport à l’autorité des savoirs, en misant sur la force du collectif pour avancer vers plus de justesse et d’inclusion.

Le rôle fondamental de la collaboration dans la création de contenus encyclopédiques

La nature collaborative des encyclopédies en ligne transforme radicalement le mode d’élaboration des connaissances. Un ingénieur basé à Paris peut initier un article sur les réseaux de télécommunication, qui sera ensuite complété par un professeur d’université à Montréal et corrigé par un amateur passionné à Dakar. Cette multiplication des perspectives assure une plus grande richesse et nuance dans le traitement des sujets, tout en permettant l’émergence de corrections rapides des éventuelles erreurs ou imprécisions.

Partage de savoirs entre utilisateurs de tous horizons

Correction mutuelle et amélioration continue

Valorisation de l’intelligence collective

La collaboration n’est pas seulement un mot d’ordre ; elle est assurée, notamment sur Wikipédia, par des outils de discussion spécifiques, des pages d’historique d’édition, et la présence de « patrouilleurs » bénévoles qui surveillent la qualité des contenus publiés. Cet engagement collectif garantit une dynamique d’apprentissage permanent, où chaque contributeur devient un maillon clé du processus de transmission des savoirs.

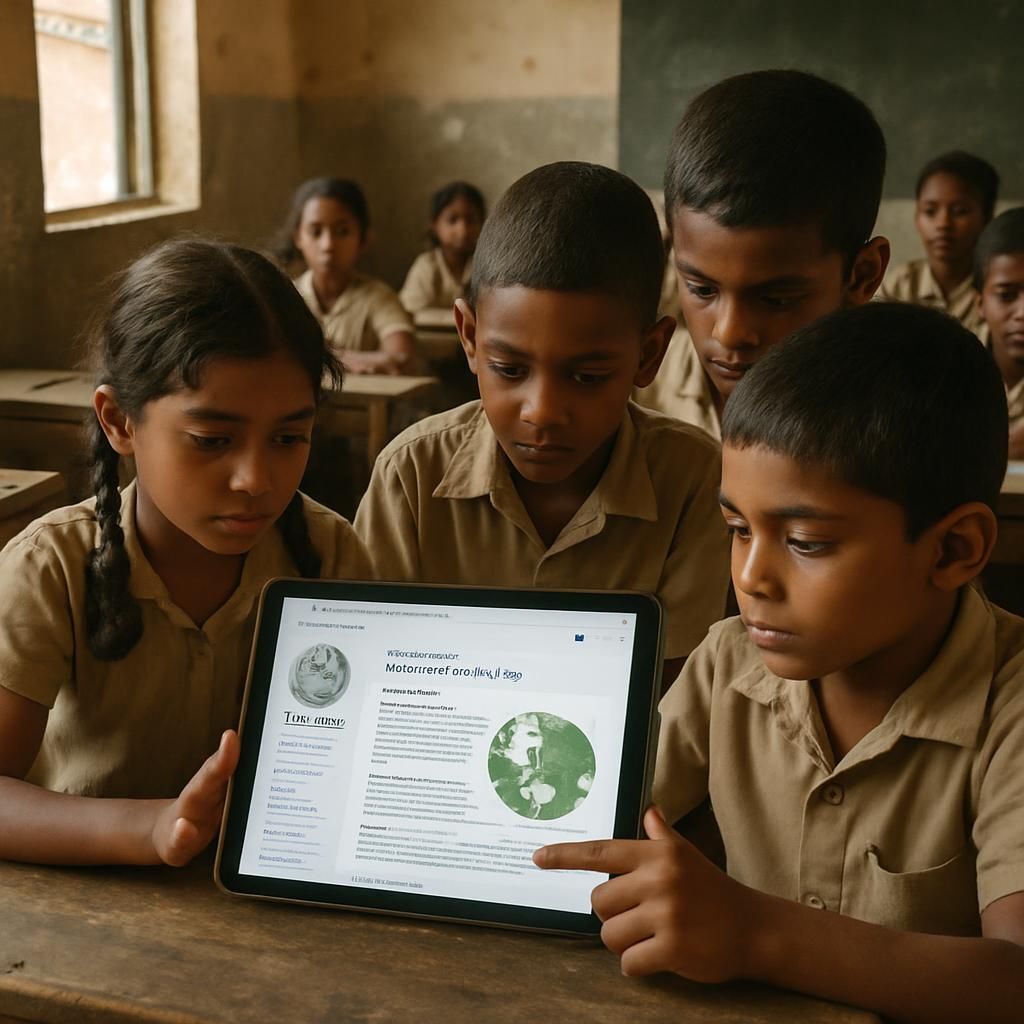

Accessibilité et gratuité : pourquoi ces plateformes démocratisent la connaissance

Le modèle de l’encyclopédie collaborative en ligne repose sur la diffusion libre et sans entrave des connaissances à tous les publics, quel que soit leur niveau socio-économique ou leur situation géographique. Cette gratuité et une accessibilité universelle représentent l’une des ruptures majeures avec les encyclopédies traditionnelles, souvent synonymes d’achat coûteux ou d’abonnement réservé à des cercles restreints.

Consultation possible sur smartphone, tablette et ordinateur

Liberté d’accès sans inscription ni barrière financière

Partage multiculturel et multilingue des informations

Pour Adama, élève de collège en Côte d’Ivoire, ou Claire, retraitée férue d’histoire à Lyon, la richesse de Wikipedia ou de Citizendium devient une fenêtre sur le monde, sans contrainte d’achat de livre ou de déplacement en bibliothèque. Ce modèle favorise ainsi l’autonomie et l’apprentissage continu, avec des mises à jour quasi-immédiates en cas de nouvelle avancée scientifique ou d’actualité brûlante.

Richesse et diversité des sujets abordés dans les encyclopédies collaboratives en ligne

Une des forces majeures de ces plateformes réside dans la diversité thématique des articles accessibles. D’un simple article de biologie à une note historique sur la musique électronique turque, des notices consacrées à des recettes régionales jusqu’à des analyses pointues sur des découvertes archéologiques, la variété est presque infinie.

Type de sujet | Exemple d’article | Nombre d’articles |

|---|---|---|

Sciences | Théorie de la relativité | Des milliers |

Culture | Histoire de la gastronomie française | Des dizaines de milliers |

Actualités | Pandémie de COVID-19 | Réactualisées régulièrement |

Langues | Dialectes africains, langues minoritaires | Articles multilingues |

Articles touchant à toutes les disciplines imaginables

Ouverture internationale grâce au multilinguisme

Pour appréhender la réalité d’une encyclopédie collaborative, il suffit de parcourir ces listes variées, comme celles proposées sur Panoptinet ou FranceActu. Le lecteur curieux peut ainsi naviguer d’un article scientifique à une biographie inédite, découvrant la vitalité des savoirs en ligne.

Actualisation régulière des informations : un atout des encyclopédies en ligne

La mise à jour presque instantanée des articles constitue un avantage indéniable des encyclopédies collaboratives. Si une découverte archéologique majeure est annoncée en Grèce, il est courant qu’un nouvel article voie le jour dans l’heure qui suit sur Wikipédia ou Citizendium, assorti des toutes premières photos ou témoignages.

Correction d’erreurs ou ajouts de précisions en temps réel

Adaptation immédiate des contenus en fonction de l’actualité

À la différence des encyclopédies papier, les contributeurs bénéficient d’une souplesse d’édition inégalée. Cette agilité, louée par les utilisateurs, fait le succès de ces plateformes, comme le note l’étude « Encyclopédie collaborative : fonctionnement, avantages et fiabilité » (Avenir-Entreprises).

Limites à la fiabilité et gestion des biais dans les encyclopédies collaboratives

Malgré leurs atouts, les encyclopédies collaboratives ne sont pas exemptes de limites, en premier lieu la question de la fiabilité des articles et la gestion éventuelle des biais. N’importe quel utilisateur peut, volontairement ou non, insérer des informations erronées, biaisées, ou mal interprétées. La multiplication des points de vue, si elle garantit la pluralité, peut aussi générer des luttes d’influence ou des déséquilibres dans la couverture éditoriale.

Risque de propagation d’erreurs ou d’informations non vérifiées

Biais idéologiques, culturels ou politiques possibles

La vigilance s’impose donc à chaque lecteur ; il est impératif de croiser les sources, surtout dans les sujets sensibles, et de toujours vérifier la présence de références fiables. Les plateformes mettent par ailleurs en place des outils, détaillés ci-dessous, pour encadrer et limiter ce risque inhérent à leur mode de fonctionnement ouvert.

Mécanismes de modération et vérification des sources pour garantir la qualité des articles

Face à ces enjeux, les principales encyclopédies collaboratives déploient différents mécanismes pour préserver la qualité et l’exactitude des contenus. Sur Wikipédia, par exemple, les modifications sont souvent soumises à l’examen de bénévoles expérimentés, dotés de fonctions de modération ou d’autorisations spécifiques.

Contrôle communautaire a posteriori des modifications apportées

Règles strictes d’utilisation de sources vérifiables

Blocage temporaire de certains articles polémiques

Grâce à ces dispositifs, le risque de vandalisme ou d’inexactitudes durables diminue. Ces procédures sont détaillées dans le guide « Comment fonctionne une encyclopédie collaborative en ligne » (Aginius), qui éclaire le lecteur sur le fonctionnement interne de ces outils.

Focus sur Wikipédia : l’encyclopédie collaborative en ligne la plus célèbre

Wikipédia : historique, création en 2001 et portée mondiale

À l’origine d’un bouleversement de la diffusion du savoir sur Internet, Wikipédia, fondée en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger, s’impose aujourd’hui comme la référence mondiale de l’encyclopédie collaborative. Le projet a très vite grandi : dès la première année, la version anglophone publie des milliers d’articles, rapidement suivie par des éditions en d’autres langues.

Accès à plus de 60 millions d’articles en 2025

Dissémination dans près de 300 langues différentes

Sa portée internationale et son ambition d’universalité lui confèrent un impact unique dans l’histoire de l’édition numérique. De Tokyo à Buenos Aires, de Cape Town à Moscou, chaque utilisateur se retrouve face au même outil : un immense réservoir de connaissances collectives actualisées en permanence.

Fonctionnement communautaire : bénévoles, multilinguisme et mise à jour continue sur Wikipédia

Au cœur du succès de Wikipédia se trouve son modèle communautaire : des milliers de bénévoles du monde entier rédigent, corrigent et vérifient quotidiennement les articles. Cette dynamique de groupe favorise l’émergence d’un travail d’équipe inédit : chaque sujet est amélioré au fil des contributions, et traduit dans d’autres langues pour toucher un public toujours plus large.

Groupes thématiques et projets locaux

Encouragement à la veille et la correction d’erreurs

Mise à jour continue selon l’actualité et les découvertes

L’esprit multilingue de la plateforme garantit, pour de nombreux sujets, la possibilité de consulter le contenu dans la langue de son choix. Cette diversité forge une encyclopédie vraiment internationale, où se mêlent culture, science, arts et société.

La popularité de Wikipédia dans la recherche d’information en ligne

En quelques années, Wikipédia est devenue incontournable dans la recherche d’information. Selon plusieurs enquêtes, près de 80 % des internautes européens et américains la consultent régulièrement, notamment pour des recherches scolaires, universitaires ou simplement pour satisfaire leur curiosité personnelle.

Référence citée dans les moteurs de recherche

Point de départ pour de nombreuses recherches académiques

La plateforme réussit à allier densité, vulgarisation, et rapidité d’accès aux connaissances. Son impact éducatif est tel qu’elle est désormais intégrée à de nombreux cursus pédagogiques ou missions d’apprentissage autonome, à condition d’en respecter les limites méthodologiques.

Critère | Wikipédia | Autres encyclopédies collaboratives |

|---|---|---|

Volume d’articles | 60+ millions | Quelques milliers à millions |

Langues | Près de 300 | 10-120 |

Gratuité | Totalement gratuite | Gratuité fréquente, parfois freemium |

Mise à jour | Quasi-instantanée | Variable |

Critiques sur la fiabilité de Wikipédia et conseils pour un usage responsable

Mais ce succès ne s’accompagne pas d’une absence de critiques. Certains spécialistes pointent la fiabilité variable de certains articles, notamment dans les domaines les plus polémiques ou peu documentés. C’est pourquoi chaque utilisateur averti est invité à adopter une posture critique, en vérifiant systématiquement la présence de sources multiples et en évitant de prendre pour argent comptant des informations non sourcées.

Privilégier la consultation des références à la fin des articles

Compléter ses recherches auprès d’autres canaux spécialisés

Wikipédia a d’ailleurs développé une signalétique pour informer de la qualité des articles ou de la nécessité d’un complément d’information. L’esprit critique reste fondamental pour tirer le meilleur parti de la plateforme, comme détaillé sur Formanova Digital.

Autres exemples d’encyclopédies collaboratives en ligne spécialisées ou alternatives

Si Wikipédia constitue la pierre angulaire du domaine, il existe de nombreuses alternatives, généralistes ou spécialisées. Citizendium, par exemple, se veut plus axée sur l’exactitude scientifique, en filtrant davantage les contributeurs. Wikiquote se concentre sur les citations célèbres, tandis que Wiktionary développe un dictionnaire multilingue extensible.

Wikisource : textes littéraires dans le domaine public

Wikidata : base de données collaborative pour le web sémantique

Wikivoyage : guide de voyage mondial écrit par ses lecteurs

Encyclopædia Universalis en ligne (plus fermée et éditorialisée)

Pour découvrir une sélection variée, de nouvelles listes sont régulièrement tenues à jour sur Little Big Data, OptionSi et Digital Silence. L’utilisateur a ainsi accès à des ressources aussi diverses que spécialisées, afin d’approfondir un sujet ou d’élargir ses horizons.

Premiers pas pour participer à Wikipédia : bonnes pratiques et respect des règles éditoriales

Contribuer à une encyclopédie collaborative, et notamment à Wikipédia, est à la portée de tous. Pour s’engager dans cette aventure collective, il est conseillé de :

Créer un compte utilisateur afin d’être identifié et de profiter d’options avancées

S’initier à la modération des articles en relisant ou corrigeant des contenus

Respecter les règles éditoriales : neutralité, vérifiabilité et respect des sources

Discuter sur les pages « talk » pour échanger points de vue et suggestions

Les plateformes proposent souvent une documentation détaillée et des tutoriels pour débuter, comme sur l’Observatoire de l’Équilibre. Ce processus permet à chacun, étudiant, retraité ou professionnel, d’apporter sa pierre à l’édifice des connaissances partagées. En respectant les consignes, chaque édition contribue à améliorer la qualité globale du projet.