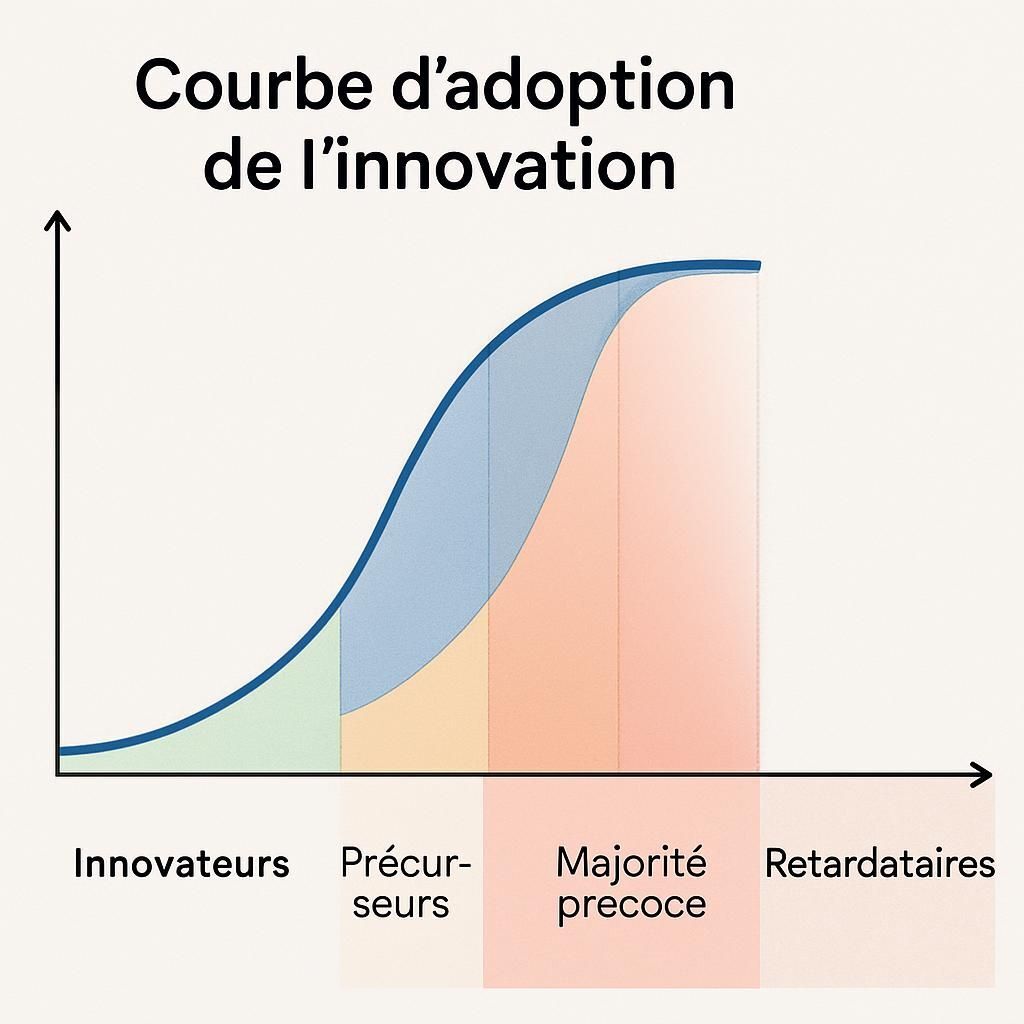

La courbe d’adoption de l’innovation décrypte la manière dont de nouveaux produits ou technologies se diffusent et sont acceptés par différents groupes de consommateurs.

La théorie, conceptualisée par Everett Rogers, reste cruciale pour comprendre les dynamiques du marché, anticiper la pénétration d’une innovation disruptive et optimiser l’approche marketing.

Il existe cinq catégories de consommateurs, chacune avec des comportements et attitudes spécifiques face à l’innovation, ce qui exige d’ajuster communication et stratégie selon le segment visé.

Le fameux « gouffre » représente un défi à franchir pour que le produit passe d’un marché de niche à celui du grand public.

Cette théorie s’appuie sur des facteurs tels que le produit, la communication, la durée et le système social, soulignant l’importance de la masse critique et de l’effet réseau.

Les limites du modèle sont débattues à l’ère numérique, mais il reste un outil fondamental pour la R&D, l’industrie et le marketing des innovations.

Enjeux économiques, évolutions sociales et mutations technologiques ont fait de la courbe d’adoption de l’innovation un sujet incontournable pour saisir le succès ou l’échec d’un nouveau produit sur le marché contemporain. Élaborée dans les années soixante, cette théorie offre une grille de lecture précise et nuancée des comportements des consommateurs, notamment face aux bouleversements accélérés de la digitalisation et aux nouvelles tendances en matière d’innovation disruptive. Elle éclaire la manière dont une technologie ou un service parvient, progressivement ou brutalement, à s’imposer : quels leviers actionner, à quel moment et auprès de quel public. Plus qu’un simple outil d’anticipation, la courbe d’adoption aide également à décoder les facteurs psychologiques et sociaux qui jalonnent la trajectoire d’un produit, depuis l’élan initial des innovateurs jusqu’à l’acceptation finale par les retardataires. L’intérêt stratégique de ce modèle se mesure à sa capacité à guider tant la R&D que le marketing, en ajustant méthodes et discours au fil des phases du cycle de vie d’une innovation. C’est pourquoi, cinquante ans après sa création, la courbe d’adoption conserve sa pertinence, tout en invitant à une réflexion sur ses limites et ses nécessaires adaptations à la lumière des nouveaux enjeux du XXIe siècle.

Comprendre la courbe d’adoption de l’innovation : définition, histoire et cadre théorique

Qu’est-ce que la courbe d’adoption de l’innovation ou courbe de diffusion ?

La courbe d’adoption de l’innovation, aussi appelée courbe de diffusion, esquisse la manière dont une innovation – qu’il s’agisse d’un produit technologique, d’un service ou d’une idée – se propage au sein d’une population. Elle matérialise un enchaînement de réactions diverses parmi les consommateurs, du tout premier test jusqu’à la généralisation massive. Ce modèle analyse autant la vitesse que le mode d’intégration de ces nouveautés, s’attachant à prévoir le succès d’un lancement, la fiabilité perçue ou la propension au rejet.

Visuellement, cette courbe adopte souvent la forme d’un S allongé : au début, une minorité embrasse l’innovation, suivie ensuite d’une accélération du taux d’adoption et, finalement, d’un ralentissement à mesure que la saturation s’opère. Cet outil constitue une référence précieuse en stratégie produit, car il permet de cibler précisément chaque stade du processus de conversion des utilisateurs.

Phase de la courbe | Description | Type de comportement |

|---|---|---|

Adoption initiale | Premiers contacts avec l’innovation | Curiosité, appétence au risque |

Croissance rapide | L’innovation conquiert un marché élargi | Effet réseau, bouche-à-oreille, adaptation |

Maturité | La majorité a adopté, ralentissement noté | Conformisme, recherche de fiabilité |

Le concept de la courbe de diffusion aide à visualiser comment, à chaque étape, les stratégies doivent évoluer.

Elle sert ainsi de support à la prise de décision en innovation, en R&D comme en marketing.

Origines et développement de la théorie par Everett Rogers

C’est en 1962 qu’Everett Rogers, sociologue nord-américain, édite l’ouvrage fondateur « Diffusion of Innovations ». Il y formalise pour la première fois la structure typique de dissémination d’une innovation : de la découverte au basculement en norme sociale. Rogers y insiste sur la théorie dite de la dépendance au sentier, selon laquelle une innovation met parfois longtemps à s’imposer faute de conditions favorables, puis connaît un essor soudain quand ces éléments changent.

Ses travaux sont rapidement salués pour leur pertinence, expliquant aussi bien le succès d’un vaccin que celui d’un outil numérique ou d’un produit de consommation courante. Cette approche met en lumière les variables-clés qui conditionnent la rapidité et l’ampleur de la diffusion.

L’analyse se nourrit d’exemples divers : adoption du téléphone, de la radio, de l’automobile, mais aussi de solutions sociales ou organisationnelles.

La publication originale a inspiré une multitude de recherches et d’adaptations, notamment dans le domaine de l’innovation disruptive.

Facteurs influençant la diffusion des innovations : produit, communication, durée et système social

Dans la méthodologie de Rogers, quatre grands facteurs guident la réussite de la diffusion : le produit lui-même (avantage relatif, compatibilité, simplicité), les canaux de communication (bouche-à-oreille, médias, influenceurs), la durée du processus engagé, et la structure du système social concerné. Par exemple, un produit jugé complexe ou peu compatible avec les valeurs locales verra son adoption freinée, tandis qu’une communication convaincante et adaptée accélère la pénétration.

La fiabilité perçue du produit joue un rôle déterminant.

Le soutien d’un réseau d’utilisateurs augmente l’effet d’entraînement.

La nature de l’innovation et le contexte social influent sur la rapidité du phénomène.

Facteur | Impact sur la diffusion |

|---|---|

Produit | Déterminant pour la perception de valeur/fiabilité |

Communication | Facilite la compréhension, génère l’envie d’adopter |

Durée | Temps d’acceptation variable selon segments |

Système social | Dépendance à la culture et à la structure des groupes |

Evolution et pertinence actuelle de la courbe d’adoption en marketing

Initialement pensée pour un marché traditionnel, la courbe d’adoption de l’innovation s’avère aujourd’hui tout aussi pertinente, mais requiert des ajustements. Les cycles produits raccourcissent, la pression de l’innovation s’intensifie, et la notion de viralité, amplifiée par les réseaux sociaux, introduit de nouvelles dynamiques. Pourtant, le modèle de Rogers continue d’alimenter les réflexions stratégiques en marketing et communication.

Il permet de segmenter précisément la base client, d’anticiper les points de blocage et de concevoir des lancements adaptés à chaque profil. À l’ère de l’innovation disruptive, c’est un outil central non seulement pour saisir la temporalité de l’adoption, mais aussi pour piloter le déploiement et la croissance. Son actualité se vérifie dans la technologie, la santé et l’industrie, où chaque vague d’innovation s’appuie encore sur cette architecture.

Analyse approfondie de la courbe d’adoption : catégories de consommateurs, phases et défis

Les cinq catégories de consommateurs : profils et comportements face à l’innovation

La force du modèle réside dans sa capacité à catégoriser cinq profils de consommateurs, selon leur attitude et leur timing d’adoption. Chaque fragment du marché incarne une psychologie et un rapport spécifique à la nouveauté. Comprendre ces distinctions, c’est bâtir des stratégies d’innovation et de communication efficaces, ajustées à chacun.

Innovateurs, précurseurs, majorité précoce, majorité tardive et retardataires : caractéristiques psychologiques et impact

Les innovateurs (environ 2,5 % de la population) sont des passionnés de découverte : adeptes du premier jour, ils acceptent les risques, aiment tester et tolèrent l’imperfection d’un produit encore en rodage. Viennent ensuite les précurseurs (early adopters, 13,5 %), curieux avisés, moteurs de bouche-à-oreille et véritables ambassadeurs de l’innovation.

La majorité précoce (34 %) ne fait le saut que rassurée par les premiers succès : pragmatique, attentive à la fiabilité et à l’avis de son entourage. La majorité tardive (34 %) attend la banalisation, montre de la réticence et privilégie les preuves tangibles de l’utilité du produit. Enfin, les retardataires (16 %) s’y résolvent souvent en dernier, soit par pression du groupe, soit par nécessité.

Innovateurs : amoureux du risque, moteurs du changement

Précurseurs : sensibles à la nouveauté, influence sociale forte

Majorité précoce : prudente, recherche la conformité avant de s’engager

Majorité tardive : sceptique, attend la généralisation

Retardataires : assimilation contrainte ou marginale

Répartition démographique et rôle de chaque segment dans la diffusion

Catégorie | Proportion approx. | Profil psychologique |

|---|---|---|

Innovateurs | 2,5 % | Curiosité, tolérance au risque, veille constante |

Précurseurs | 13,5 % | Ouverts, charbonneurs, rôle d’éclaireur |

Majorité précoce | 34 % | Recherche d’assurance, modération |

Majorité tardive | 34 % | Conformisme, anxiété face au changement |

Retardataires | 16 % | Conservatisme marqué, résistance culturelle |

La notion de « gouffre » (chasm) : franchir l’étape critique vers le marché de masse

Un concept central, théorisé par Geoffrey Moore dans les années 90, stipule l’existence d’un gouffre – le « chasm » – entre les précurseurs et la majorité précoce. De nombreuses innovations échouent ici, incapables de passer du cercle des initiés à une large audience. Ce moment charnière exige des ajustements : l’argumentaire ne peut plus reposer uniquement sur la nouveauté, il doit prouver la valeur concrète, la fiabilité et la simplicité d’intégration dans la vie quotidienne.

Par exemple, l’échec du PDA Apple Newton dans les années 1990, faute de franchissement du gouffre, contraste avec le succès massif de l’iPhone qui sut répondre aux attentes de la majorité. Toute stratégie de marketing orientée vers l’innovation se doit donc d’anticiper cet obstacle et d’adapter ses tactiques, sans quoi la pénétration stagne en zone confidentielle.

Les cinq phases psychologiques du processus d’adoption selon la courbe

Selon Rogers, chaque individu traverse cinq phases psychologiques : la connaissance (découverte de l’existence du produit), la persuasion (formation d’une attitude favorable ou défavorable), la décision (choix d’adopter ou non), la mise en œuvre (implantation concrète), puis la confirmation de cette décision par l’expérience.

Persuasion, avantage relatif et autres facteurs clés dans la décision d’adopter

L’étape cruciale est sans doute celle de la persuasion, où l’individu pèse l’avantage relatif de l’innovation par rapport à ses pratiques passées. Les critères décisifs sont variés : compatibilité avec son mode de vie, simplicité d’utilisation, possibilité de test, visibilité et preuves sociales. Plus l’innovation coche ces cases, plus elle franchit vite les étapes de la courbe.

Avantage relatif : l’innovation apporte-t-elle un plus tangible ?

Compatibilité : s’intègre-t-elle facilement dans les usages existants ?

Simplicité et ergonomie : la prise en main est-elle intuitive ?

Visibilité et retour d’expérience : le succès est-il observable ?

Perspective temporelle et sociale : la courbe en S, masse critique et effet réseau

La dynamique de la courbe repose enfin sur deux leviers majeurs : la notion de masse critique et celle d’effet réseau. Au départ, l’adoption progresse lentement, portée par les innovateurs et précurseurs. Dès que la masse critique est atteinte, un effet d’entraînement se crée : le produit est perçu comme une norme et chaque nouvel adopteur renforce la légitimité du produit.

Les exemples abondent : du smartphone aux plateformes collaboratives, le passage du seuil critique catalyse la diffusion et favorise la pérennité d’une innovation. Comprendre cette dynamique permet aux entreprises de planifier au mieux leurs actions et d’anticiper la meilleure fenêtre pour déclencher le virage vers le grand public.

Appliquer la courbe d’adoption de l’innovation : enjeux stratégiques, communication, limites et perspectives

Prévoir l’adoption d’un produit grâce à la segmentation basée sur la courbe d’innovation

En pratique, la courbe d’adoption sert de boussole pour anticiper le parcours du produit sur son marché. Les entreprises y trouvent un levier de segmentation : à chaque groupe sa grille d’attentes, ses critères de décision, ses canaux d’information privilégiés. Ainsi, une veille attentive sur la proportion de clients appartenant à chaque segment offre la capacité de planifier les actions de communication et les investissements.

La majorité précoce doit être activement conquise pour déclencher l’effet de masse.

Se fixer des indicateurs quantitatifs précis rend possible l’ajustement du positionnement du produit.

Cette méthode s’adapte aussi bien à une innovation disruptive qu’à l’amélioration incrémentale d’un service existant.

Adapter la communication marketing à chaque profil de consommateur : exemples d’accroches

La force de la théorie réside dans la finesse de la personnalisation. Penser la communication ne peut plus être un exercice indifférencié : chaque groupe de consommateurs doit être visé par un message en accord avec sa psychologie et son rapport à l’innovation.

Conseils et illustrations pour s’adresser aux innovateurs, précurseurs, majorité précoce, majorité tardive et retardataires

Segment | Exemple d’accroche ou de campagne |

|---|---|

Innovateurs | « Testez en avant-première et façonnez le futur » |

Précurseurs | « Rejoignez les pionniers qui révolutionnent l’usage » |

Majorité précoce | « Une solution déjà adoptée par vos pairs » |

Majorité tardive | « La fiabilité enfin prouvée, simplifiez-vous la vie » |

Retardataires | « Quand le changement devient inévitable, optez pour la sérénité » |

Démonstration, retours d’expérience, garanties de fiabilité pour le grand public.

Innovateurs et précurseurs : accès à des clubs fermés, invitations au test de prototypes, valorisation de leur rôle.

Pour la majorité tardive et les retardataires, mettre l’accent sur la simplicité, l’accompagnement et le rapport coûts/bénéfices.

Rôle de la R&D et du marketing dans la gestion du cycle de vie produit via la courbe d’adoption

L’outil ne bénéficie pas qu’au seul service marketing. Du côté de la R&D, la compréhension de la courbe permet d’orienter la conception vers des usages concrets, de planifier le déploiement de fonctionnalités ou de prioriser les tests sur les segments critiques pour franchir le « gouffre ». Les retours des innovateurs et des précurseurs nourrissent une boucle d’amélioration continue, favorisant la réussite de l’innovation.

De l’autre, le marketing ajuste son dispositif à chaque phase : offres exclusives, partenariats, tutoriels, mises en scène de la fiabilité et du bouche-à-oreille tout au long du cycle de vie du produit. Cette complémentarité renforce la rapidité d’adoption et la pérennité.

Limites de la courbe d’adoption : critiques, adaptations et intégration de nouvelles approches sociologiques

Bien que la courbe d’adoption ait prouvé son efficacité, certains spécialistes soulignent ses limites. Face à la rapidité des évolutions technologiques, la segmentation statique semble parfois trop rigide. L’importance croissante des réseaux sociaux, la fragmentation des audiences et l’émergence d’innovations co-construites remettent partiellement en question la linéarité du modèle.

Des adaptations récentes intègrent davantage de facteurs sociologiques : influence des communautés, poids des prescripteurs, et théorie de l’action raisonnée. L’analyse combinée à des données comportementales et au suivi en temps réel donne une granularité supplémentaire, plus adaptée à la complexité de 2025. Néanmoins, la courbe de diffusion demeure la boussole première pour toute démarche structurée d’innovation commerciale.

Apprécier les apports du modèle, mais croiser avec d’autres approches pour optimiser son potentiel.

Prendre en compte l’innovation collaborative et les logiques d’open innovation peut favoriser de nouvelles dynamiques d’adoption.